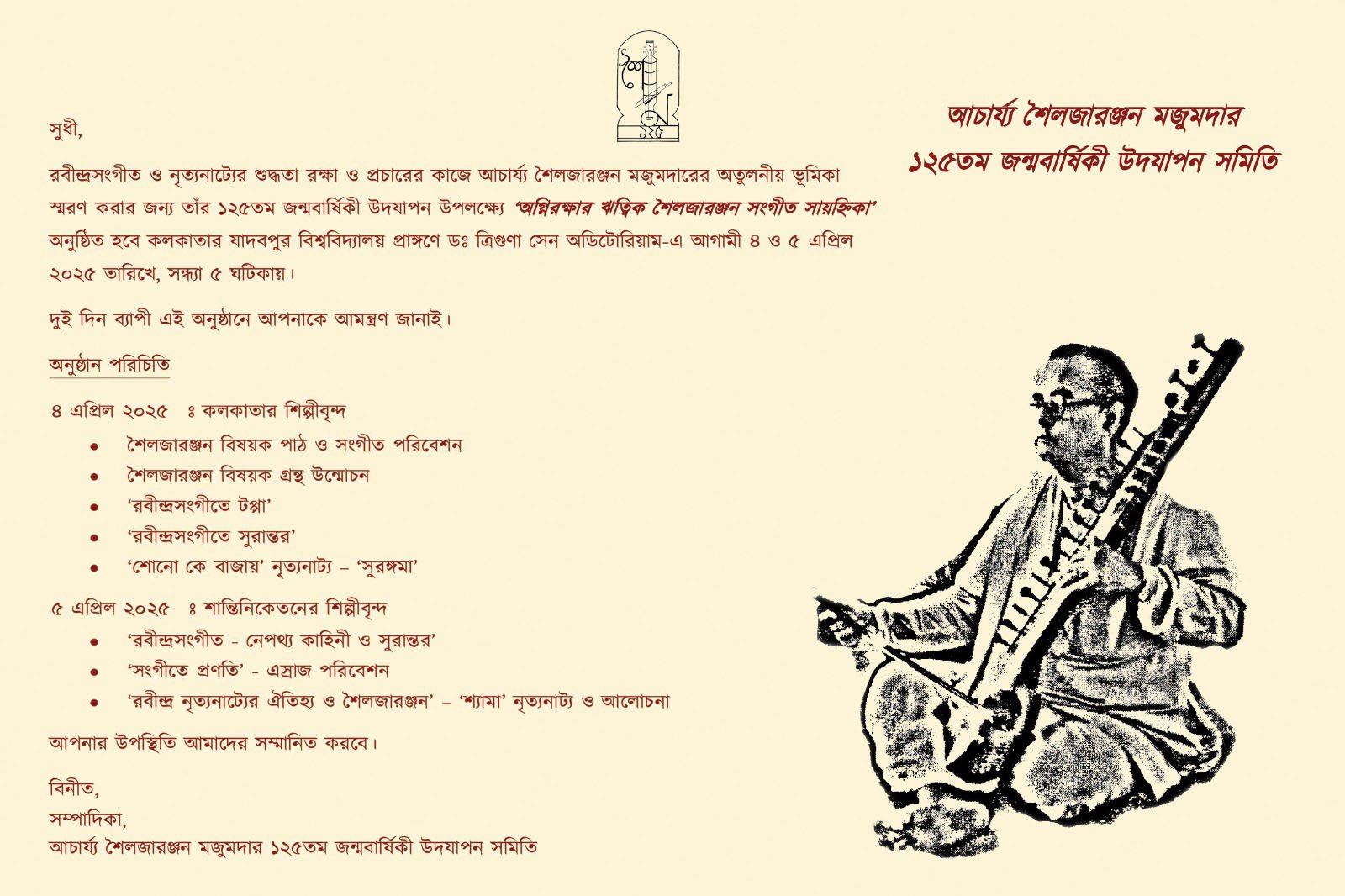

ছোটকাকুর বড় মেয়ে ঝুমা , অনুত্তমা , একটি মহান কাজ হাতে নিয়েছে । বড়জ্যাঠামণি শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ১২৫ তম জন্মদিন উদযাপনের আয়োজন করছে পরিবারের পক্ষ থেকে। একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করাও রয়েছে ওর পরিকল্পনায়। বড়জ্যাঠামণির অন্যতমা স্নেহধন্যা ছিলেন আমার মা , কমলা দত্ত মজুমদার। জীবনের শেষ বারো বছর মায়ের অক্লান্ত আন্তরিক সেবায় কাটিয়েছেন বড়জ্যাঠামণি। ঝুমার ফরমাস সে বিষয়ে কিছু লেখার।

মনে পড়ে , শিশুবেলায় আমার দিন শুরু হতো আকাশবাণী পরিবেশিত গান শুনে। ছিমছাম, সাদাসিধে, অনাড়ম্বর আমাদের পরিবারের বিলাসবস্তু বলতে ছিল সকলের প্রিয় একটি রেডিও সেট। আর ছিল অসংখ্য বই। বড়দের অভ্যেস ছিল বই কেনার। ছোটদের আব্দারও থাকতো বই ঘিরে। যেন সারস্বত-আলয়। মা লক্ষ্মী আনাগোনার বোধহয় সুযোগ পেতেন না সে বাড়িতে। সেজন্যে আমরা বৈভব দেখিনি।

কলকাতায় চাকরির সুবাদে উত্তর-পূর্ব কলকাতার প্রিয়নাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে একটি দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন সেজজ্যাঠামণি নীরদরঞ্জন দত্ত মজুমদার। সে বাড়ি ছিল আমাদের প্রথম আবাসস্থল। বাড়ি ভাড়ার দায় সব ভাইয়েরা ভাগ করে নিয়েছিলেন। বড়জ্যাঠামণি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এলে সে বাড়িতেই উঠতেন। আসতেন আত্মীয়-স্বজন। থেকেও যেতেন। নেত্রকোনা থেকে পরিজন কেউ কলকাতায় এলে সে বাড়িতেই আস্তানা করতেন। আমার দাদু শিক্ষক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল গুপ্ত গড়পারের বাড়ি ভাড়া নেবার আগে বাবা-মায়ের সঙ্গে সে বাড়িতে কিছুকাল ছিলেন। সে সময় বাঙ্গালী সমাজে অতিথিকে নারায়ণ মানা হতো।

ছেলেবেলা থেকে বুড়োবেলায় পৌঁছে গেলাম যেন গানের ভেলায় চড়ে। সে ভেলা আমার বড়জ্যাঠামণি শৈলজারঞ্জন মজুমদার। তার ভেলায় আরোহণ করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হত। তালিম দিয়ে আমাকে তৈরি করে দিয়েছিলেন গানের প্রথম গুরু, আমার কাকু, ডঃ দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার।

গানের ব্যাপারে, বড়জ্যাঠামণি একই সঙ্গে ছিলেন কষ্টিপাথর এবং পরশপাথর। একবার এক সদ্যোজাত শিশুর কান্না শুনে বলেছিলেন ‘ওর কান্নায় সুর আছে, দেখো গান হবে।’ খেয়াল রেখে পরে দেখেছি, সেই শিশু গানে গানে মাতিয়ে রাখতো পরিবার-পরিজনদের । বড়জ্যাঠামণিকে পরশপাথর মনে হয়েছে ওঁর ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য দেখে। দুই বঙ্গের অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ওঁর এস্রাজ-ছড়ির শাসনে খ্যাত হয়েছেন।

ছোট বয়স থেকেই দেখেছি, শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে নয়, বাংলা সুধীসমাজে বড়জ্যাঠামণি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাম্মানিত ব্যক্তি। তিনি কলকাতায় এলেই প্রিয়নাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়িতে সারাদিন ধরে জনসমাগম হত। এই অবস্থা দেখে ওই সময়কার জাঁদরেল আই সি এস অফিসার করুনা কেতন সেন ক্রিস্টোফার রোডের সি আই টি আবাসনের একতলায় একটি ফ্ল্যাট বরাদ্দ করে দেন সম্ভবত ষাট সাল নাগাদ। বড়জ্যাঠামণির সঙ্গে সেই ফ্ল্যটে চলে আসেন কাকু ও কাকিমা। বিপরীত বাড়ির দোতলায় কাজি নজরুল ইসলামের পরিবারের জন্য সি আই টি কর্তৃপক্ষ আর একটি ফ্লাট দেন। দুই কৃতী মানুষের টানে আবাসনের সরু গলিপথ প্রায়দিনই জমজমাট থাকতো। এই ফ্ল্যাটে বড়জ্যাঠামনি অনেক বছর কাটিয়েছেন।

কর্মজীবন শেষে বিদেশ দপ্তরের হিসেব নিকাশ চুকিয়ে দেবার জন্য বাবাকে কয়েকমাস দিল্লি থাকতে হয়। ওঁদের সার্ভিসের ওটাই নিয়ম। দিল্লি থেকে কলকাতা এসে বাবা অমল রঞ্জন দত্ত মজুমদার ও মা, কমলা দত্ত মজুমদার, ওঠেন কেষ্টপুরে। ভি আই পি রোড সংলগ্ন কেষ্টপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি দেওয়াল ঘেরা একটা বাংলো বাড়ি আছে। বাড়ির সামনে বেশ কিছুটা জমি। দৃষ্টিনন্দন বাংলোটির নকশা করে দেন শিবপুর বি ই কলেজ থেকে পাশ করা স্থপতি উদয়ভূষণ সেনগুপ্ত। কয়েকটি দেশে ‘এসাইনমেন্ট’ সেরে সদ্য দেশে ফেরা বাবা-মা বাগানের মাঝে ক্ষুদে বাড়িটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। পার্ক স্ট্রীট-এর ‘সাটন’ থেকে ফুলগাছ ও বীজ, শ্যামবাজারের গ্লোব নার্সারী থেকে ফলনের আম, বাতাবি ও লেবু গাছ এনে মনের মতো করে সাজাতে শুরু করলেন। মাকে বলতে শুনতাম, বড়দা কে চমকে দিতে হবে। বড়জ্যাঠামণির পূর্ব পল্লীর বাড়ির ‘মিনি’ মডেল করে তুলতে হবে।

১৯৮০ সালের প্রথম দিকে কেষ্টপুরের বাড়ি দেখতে বড়জ্যাঠামণি আসেন। ততদিনে বাবার বসানো গাছ মায়ের পরিচর্যায় বেশ বেড়ে উঠেছে। গাছে গাছে ফুল ফোটা শুরু হয়েছে। গন্ধরাজ গাছে লেবু দেখা দিয়েছে। চারপাশে তখনও বসতি সেভাবে জমে ওঠেনি। তাই যেমন চোরের উপদ্রব ছিল তেমনি দাপট মশার। প্রতিটি প্লট কম করে দশ কাঠার। নিরাপত্তার জন্য সকলেই উঁচু পাচিল দিয়ে ঘিরে রেখেছে ঘর-বাড়ী। আমাদের বাড়িও সেভাবে তৈরি হয়েছে, প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য বড় লোহার গেট। বাড়ির দক্ষিণ দিকে চওড়া খাল, ওপারটাই সল্ট লেক। প্রচুর হাওয়া খেলতো রাতদিন। পাখা কাজে আসতো না। রাতের বেলা ভি আই পি রোডের আলোর সারি দেখে মনে হতো মা কালীর গলার মালা।

বড়জ্যাঠামণিকে স্বাগত জানাতে বাবা, মা এবং আমি গেটে অপেক্ষা করছিলাম। উনি ভেতরে পা রেখেই বলেছিলেন ‘বাঃ! এত খোলা মেলা, সবুজে সাজা, হাওয়া বাতাসের খেলা কলকাতায় তো দেখিনি।’বাংলোর পূব দিকে পাঁচটি লম্বা কাচের দরজার সামনে চার ফুট চওড়া দশ ফুট লম্বা একটা খোলা বারান্দা আছে। জ্যাঠামণি ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে বসলেন। আবার বললেন, ‘বাঃ!’ একটু থেমে বললেন, ‘বুঝলে কমলা, ঠিক করে ফেললাম, আমি এখন থেকে তোমাদের কাছেই থাকবো।’

সেই থেকে কেষ্টপুরে দু’জনের সংসার হয়ে উঠলো তিনজনের। দিন কয়েক কাটতে না কাটতে আমাদের ছোট বাড়ি কেষ্টপুর প্রফুল্ল কলোনির এক গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি হয়ে উঠলো। সকাল থেকে মানুষের য়াতায়াত। গাড়ীও আসতো অনেক। বড়জ্যাঠামণির টানে রবীন্দ্র সঙ্গীত জগতের শিক্ষক, শিল্পী ও সমালোচকদের ঢল নেমেছিল সে বাড়িতে। উৎসাহী ভক্তদের অনুরোধে জ্যাঠামণি সেই বারান্দায় বসে গান শেখানোও শুরু করলেন। প্রায় প্রতিদিন সকালে আসতেন শৈলেন দাস (দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান, কিছুকাল পরে আততায়ীর হাতে খুন হন)। আসতেন মায়া সেন, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুলিকা দাস, অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু এবং আরো অনেকে।

এদিকে সল্টলেক এডি – ২৭৬ প্লটে বাবার নিজস্ব বাড়ি তৈরি কাজ প্রায় শেষ হবার মুখে। ১৯৮২ সালে বাবা-মা চলে আসেন নিজ বাড়িতে। বাসা বদলের সময় কিছু দিনের জন্য কন্যাসম ছাত্রী মঞ্জু ওদের বাগবাজার বাড়ীতে নিয়ে যায়। বিখ্যাত মিষ্টি উৎপাদন সংস্থা কে সি দাশ কোম্পানির স্বত্বাধিকারি সারদাচরন দাস ও অন্নপূর্ণা দাশের একমাত্র কন্যা ছিলেন মঞ্জুলিকা। সল্টলেক বাড়ি বসবাসযোগ্য হবার পর আমি বড়জ্যাঠামণিকে সেখানে নিয়ে আসি। উনি আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন। সেই বাড়ি রবীন্দ্রসঙ্গীত বৃত্তের একটি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসঙ্গীত ঘরানার দুই মেরুর দুই নায়ক – শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষ। আমি যতদূর জানি তারযন্ত্র না হারমোনিয়াম এই নিয়ে মতান্তর দু’জনের সম্পর্ক বেশ তিক্ত করে দেয়। অথচ শৈলজারঞ্জন-ভাইঝি ঝুমা এবং শান্তিদেব-ভাইপো কুকুল ঠিক করে নেয় ওরা বিয়ে করবে। সেই বিয়ে দুই কর্তা পাশাপাশি বসে দিয়েছিলেন বাবা-মায়ের সল্টলেক বাড়িতে।

জ্যাঠামশাইর আগে আমার বাবার প্রয়াণ হয়। ওঁর ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে গান করিয়ে সল্টলেক বাড়িতে স্মরণ সভার আয়োজন করেন।

আমি যখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী, কাকু আমাকে সুরঙ্গমায় ভর্তি করিয়ে দিলেন। ১৯৬৯ সালে আমি সুরঙ্গমা থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ডিপ্লোমা নিয়ে পাশ করি। পরীক্ষার আগে কাকু আমাকে রাগসঙ্গীত এবং কাকিমা, নমিতা দত্ত মজুমদার আমাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরীক্ষার জন্য যত্ন করে তৈরি করে দিয়েছিলেন। পাশ করার পর বড়জ্যাঠামণি আমাকে বাগবাজার কে সি দাশ ভবনে ওঁর স্পেশাল ক্লাসে ডেকে নেন। ওই বাড়ির একমাত্র মেয়ে মঞ্জুও আমাদের সঙ্গে ক্লাস করতেন। বড়জ্যাঠামণি পরিচালিত অনেক উপস্থাপনায় আমার অংশ নেবার সৌভাগ্য হয়েছে। খুব যত্ন করে উনি গান শেখাতেন। সব ছাত্র-ছাত্রী ওঁনার কাছে সমান যত্ন পেতো।

দীর্ঘকাল গুরুদেব সান্নিধ্যে গানের সাধনায় কাটিয়ে কলকাতায় আমার বাবা-মায়ের কাছে আসার পর বড়জ্যাঠামণিকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। অবাক হয়ে দেখতাম, কী পরিপাটি, সময়-সচেতন মানুষ ছিলেন তিনি। ধপধপে ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর ও চটিতে ফিটফাট থাকতে ভালোবাসতেন। তাই সংসারের সব কাজের মাঝেও বড়জ্যাঠামণির যত্নের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতেন আমার মা। সকালে ভাসুরের দাড়ি কেটে দেওয়া থেকে ধুতি, পাঞ্জাবি ধুয়ে তৈরি রাখা ছিল তার নিত্যদিনের কাজ। অনুষ্ঠান বা ক্লাস নিতে যাবার আগে পরিধান, কাগজপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলে দিতেন মা।

বাগবাজার কে সি দাশ ভবনে ওঁর স্পেশাল ক্লাশ শুরু হতো ঘড়ির কাঁটা ধরে। দেখতাম, কেমন ধৈর্য ধরে এস্রাজ বাজিয়ে ঝকঝকে পাটভাঙা পোষাকে সাজা মানুষটি নিজে গান গেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গান শেখাতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুক্ষ স্বরগুলি প্রত্যেককে তুলিয়ে দিতেন এক এক করে। কারোর অসুবিধে হলে, বা ওঁর মনের মতো না হলে বার বার গেয়ে, এস্রাজ বাজিয়ে গানটা তুলিয়ে ছাড়তেন।

লেকটাউন ফুটব্রীজ সংলগ্ন সল্টলেক এ ডি ব্লক সেই সময় বেশ নিরিবিলি ছিল। বিশেষ করে ২৭৬ ঠিকানায় আমাদের বাড়ির আশপাশ ছিল খুব শান্ত, চুপচাপ। অঞ্চলের তিনটি বাড়িতে ছিল গাড়ি। তাই গাড়ির আওয়াজ শোনা যেতো না। ছিল না দোকান পাট। বড়জ্যাঠামণি সে বাড়িতে এসে থাকা শুরু করতেই ঘুমন্ত এলাকা যেন জেগে উঠলো, চনমনে হয়ে উঠলো। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা এমনকি রাতেও গানের মৌমাছিদের আসা যাওয়া চলতো এ ডি ২৭৬ বাড়িতে। এস্রাজের সুরে আর গানে গানে মেতে থাকতো আমাদের বাড়ি। কিছুদিনের মধ্যেই এলাকায় আমাদের বাড়ির নাম হয়ে গেলো গানের বাড়ি।

এলাকার মানুষের দেওয়া ‘গানের বাড়ি’ নামটা বোধহয় যথার্থ হয়েছিল। দত্ত মজুমদার পরিবারে গানের চর্চা, গানের প্রতি ভালোবাসা ছোট বেলা থেকেই দেখেছি। অনেকেই গান গাইতে পারতো। যাদের গলায় গান ভর করেনি, তাদের কণ্ঠেও সুর ছিল। ছোট কাকু (দেবজ্যোতি) রাগ সঙ্গীতের উপাসক ছিলেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। প্রত্যেক শনিবার এ ডি ব্লকের আই এ এস অফিসার বিক্রম সরকারের দুই মেয়েকে গান শিখিয়ে মা-য়ের কাছে চলে আসতেন। মায়ের উৎসাহে বাড়িতে গানও করতেন। চিনি জ্যাঠামনির ছেলে রাজাও শনিবার শনিবার মায়ের কাছে চলে আসতো। পরিবারের অনেকের মতো মায়ের হাতের রান্না ওর প্রিয় ছিল। এ বাড়ির গানের পরিবেশও ওকে টানতো। আমার দাদা, বাচ্চুদার (অভিজিৎ) গলায় সুর ছিল। কঠিন কঠিন গান অনায়াসে গাইতো। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভক্ত আমার দাদা অনায়াসে ওর গান অবিকল গাইতে পারতো।

কাকুর দুই মেয়ে – ঝুমা ও বুলু, আর এক জ্যাঠতুতো দাদা, জনদা (শিবাজী), আমার মেয়ে পাপড়ি (অমৃতা), বুদ্ধদার মেয়ে রুমনি(অনমিত্রা), ভালো গান করতো। দুই বোন একই বয়সী, একই স্কুলের ছাত্রী ছিল। দু’জনেই বড়জ্যাঠামণির কাছে বসে গান শোনার সুযোগ পেয়েছে। ‘সুরঙ্গমা’ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত ডিপ্লোমা প্রাপ্তা দুই বোন এখন স্থায়ীভাবে আমেরিকাবাসী। কাজের চাপ স্বত্বেও অমৃতা গানের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। নিউ জার্সির বেদান্ত সোসাইটিতে ছোটদের সে গান শেখায়, ওদের দিয়ে অনুষ্ঠান করায় এবং নিজেও নানান অনুষ্ঠানে গান করে। নিউ জার্সির প্রয়াত দয়ানাথ সেন প্রযোজিত ও পরিচালিত ‘চিত্রাঙ্গদা’ নৃত্যনাট্যে গানে অংশ নিয়ে প্রচুর প্রশংসিত হয়েছিল অমৃতা। আমার দুই বৌদি – সর্বাণী বৌদি ও আরতি বৌদির গানের কদর ছিল পরিবারের সকলের কাছে। দুনদা আর বরকুদাও ভালো গান গাইতেন। গৌতমদার ছেলে বুম্বা (দেবপ্রিয়) সুরঙ্গমার নানান অনুষ্ঠানে গান গেয়ে সুনাম অর্জন করেছে। মনে পড়ে, আমার ছেলে সম্রাটের বয়েস যখন দুই বা তিন, তখন ওর কান্না শুনে জ্যাঠামনি বলেছিলেন ‘ কান্না শুনে বলতে পারি এর সুর আছে কি না’। সম্রাট স্কুলে নিয়মিত গান গাইত। এখন আর গায় না কিন্তু বিভিন্ন ধরণের গানের প্রতি ওর খুব আকর্ষণ।

সর্বস্তরের অতিথি আপ্যায়নে আমার মায়ের তুলনা মেলা ভার। চা – জলখাবার না খেয়ে কেউ মা-এর বাড়ি থেকে যেতে পারতেন না। যাঁরা দূর থেকে আসতেন তাঁদের ভাতের পাতে বসতেই হতো। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা আসতেন, তাঁরা তো দু’ভাবেই আপ্যায়িত হতেন। সন্ন্যাসী, ছাত্র-ছাত্রী, মন্ত্রী, আমলা, বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাকেন্দ্রের কর্ণধার ও শিক্ষক এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা প্রমুখের মুখে ভাতৃবধু কমলার আপ্যায়নের প্রশংসা শুনে বড়জ্যাঠামণি বেশ খুশি হতেন এবং গর্ববোধ করতেন। মা অথিতিদের কারোর কাছে হয়ে উঠেছিলেন কমলাবৌ্দি, কারোর মাসীমা। দ্বিতীয়বার যাঁরাই গানের বাড়ি-তে এসেছেন, তাঁরা আগে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা ক’রে তারপর বড়জ্যাঠামণির ঘরে ঢুকতেন। সেই সুবাদে কত গুণিজনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি। আমি ধন্য।

সে সময়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক ও যেসব তারকা শিল্পীদের দেখেছি বলে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন – প্রফুল্ল দাস,কমলা বসু, শিবানী সর্বাধিকারী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, গীতা ঘটক, নীলিমা সেন, মায়া সেন, সুচিত্রা মিত্র, প্রসাদ সেন, সাগর সেন, অর্ঘ্য সেন, বুলবুল সেনগুপ্ত, বুলবুল বসু, সুমিত্রা সেন, চিত্রলেখা চৌধুরী, রাণু চৌধুরী প্রমূখ। আসতেন গৌরী আয়ুব, আমার শ্বশুরমশাই সাহিত্যিক সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু, অধ্যাপক ডঃ নিশীথ রঞ্জন রায়, সঙ্গীত সমালোচক আশিস চট্টোপাধ্যায়। আসতেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, মন্ত্রী প্রশান্ত শূর, মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

বড় জ্যাঠামণি শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা ও স্বামীজি মহা্রাজের ভক্ত ছিলেন। প্রকাশ করতেন না। কত সংস্থায় যে অর্থদান করেছেন, তা কখনও কাউকে বলেন নি। স্বামী বিবেকানন্দর পছন্দের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী। এজন্যে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্বামী রমানন্দ, স্বামী উমানন্দ ও স্বামী শিবপ্রদানন্দ সল্টলেকের বাড়িতে আসতেন। শিবপ্রদানন্দ মহারাজ তখন ব্রহ্মচারী ছিলেন। গান জানতেন। বড়জ্যাঠামণির কাছ থেকে কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখে নিয়েছিলেন। আমার মায়ের যত্নে মুগ্ধ মহারাজেরা বড়জ্যাঠামণির সঙ্গে মাকেও পুরুলিয়ায় আমন্ত্রন করেছিলেন। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন প্রমুখ জ্যেঠুর ছাত্র-ছাত্রীরা পুরুলিয়া আশ্রমে অনুষ্ঠান করে এসেছেন।

বাড়ির সামনে একসঙ্গে কয়েকটি রিক্সা এসে থামলেই মা বুঝতে পারতেন, বাংলাদেশের রবীন্দ্রগবেষক, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক অধ্যাপক ওয়াহিদুল হক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এসেছেন। ‘কমলা বৌদির’ আতিথ্য নিতে ওঁনার সংকোচ হতো না। আমি ভেবে পাইনা, কীভাবে মা হাসিমুখে জ্যেঠু ও বাবার দায়িত্ব সেরে অতগুলো মানুষের সেবা দিতেন। কীভাবে সকলের শোবার ব্যবস্থা করতেন বাড়িতে। বাংলাদেশ থেকে মাঝে মধ্যে আরো যাঁরা আসতেন তাঁদের নাম মনে করতে পারছি না।বড়জ্যাঠামণিও সল্ট লেক বাড়ি থেকে কয়েকবার বাংলাদেশ গিয়েছেন। ঘুরেছেন ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের সদ্য স্বেচ্ছা অবসর নেওয়া প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান সে বছরে সল্ট লেকের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে সম্প্রতি বাহাম গ্রামে শৈলজারঞ্জন মজুমদার সঙ্গীত একাডেমি তৈরি হয়েছে বিরাট এলাকা জুড়ে। যা সত্যি অভাবনীয়। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জানালেন, বড়জ্যাঠামণি তাঁদের বাড়িতেও গিয়েছিলেন।

দিল্লিতেও বড়জ্যাঠামণির অনেক ভক্ত ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন। দিল্লি গেলেই গানের ক্লাস নিতে হতো তাঁকে। উঠতেন রুবিদির বাড়িতে। রুবিদি মায়েরও বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতায় এলে আসতেন এ বাড়িতে। সুনুদা (বলেন্দ্রনাথ মজুমদার, জ্যাঠামনির বোনপো) ছিলেন গান এ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার। জ্যেঠামনিকে সুনুদা কানপুর ও ইছাপুরে ওঁর বাংলোয় নিয়ে যেতেন। সেখানেও জ্যোঠামনির ভক্তরা আসতেন গানের তালিম নিতে। দুর্গাপুরের দুনদা-বৌদি এবং নৈহাটির বরকুদা-সর্বানী বৌদির আয়োজিত অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকবার গিয়েছেন বড়জ্যাঠামণি। মা ওনার পোষাক, বই ও কাগজপত্র গুছিয়ে দিতেন প্রত্যেক যাত্রাপথে।

বড়জ্যাঠামণির স্পেশাল ক্লাসের এবং সল্ট লেক সুরঙ্গমার ছাত্র-ছাত্রীরা ‘গানের বাড়ি’তে ওঁনার জন্মদিন ও কয়েকটি বিশেষ দিনে গানের অনুষ্ঠান করতেন। আসতেন কুমকুম মিত্র, রীণা মুখার্জী, অমলেন্দু সাঁই, রীতা মজুমদার, ইন্দিরা চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রত্যেকবার মা ওদের জন্য কেক ও আপেল পাই বানিয়ে দিতেন।

আমার মাকে বড় জ্যাঠামণি খুব পছন্দ করতেন। অবসর সময়ে মায়ের কাছে বসে স্মৃতিচারণ করতেন। মজার মজার অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। শীত পড়লেই আবদার করে বলতেন, ‘কমলা আমাকে একটা সোয়েটার বানিয়ে দাওতো।’ মা সব কাজের মাঝেও সানন্দে তাঁর শ্রদ্ধেয় বড়দার জন্যে প্রতিবছরই সোয়েটার বানিয়ে দিতেন। বড় জ্যাঠামণির স্ত্রীর প্রয়াণের খবর পাওয়ার পর মা ওঁর শেষকৃত্য সল্ট লেক বাড়িতে করে দিয়েছেন।

বড় জ্যাঠামণির শরীর খারাপ হবার পর থেকে খুব দ্রুত কাবু হতে থাকেন। অসুস্থ জ্যাঠামণিকে দেখতে জ্যোতি বাবু এলেন। তাঁর নির্দেশে বাড়িতে মেডিকেল বোর্ড বসালেন মন্ত্রী প্রশান্ত শূর। স্থানীয় সি পি এম নেতা হরেকৃষ্ণ ঘোষকে জ্যোতিবাবু দায়িত্ব দিলেন, রোজ জ্যাঠামণি এবং আমার মায়ের খোঁজ নিতে বুদ্ধদেববাবুও আসতেন। সরকার থেকে দু’বেলা নার্স-এর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। জ্যাঠামশাই বাইরের মহিলা নার্স-এর সেবা নিতে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব মা নিজেই পালন করেন, দাড়িকাটা, স্নান করানো, খাওয়ানো, সব মা-ই করতেন। নার্সরা কেবল ওষুধ দেবার দায়িত্ব সামলেছেন।

১৯৮৯ সাল থেকে ধীরে ধীরে শরীর পড়ে যেতে শুরু করে। চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। শীর্ণ হয়ে পড়েন। সে অবস্থাতেও বিছানায় শুয়ে শুয়ে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের গান শেখাতেন। এরই মধ্যে এক নামী শিল্পী র্নিজের গান রেকর্ড করার আগে ভুল ত্রুটি শুধরে নিয়ে যান। তখনো বড় জ্যাঠামণির অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। কোন গান কোন স্বরবিতানে আছে বলতে পারতেন এবং প্রত্যেক গানের স্বরলিপি ছিল তাঁর মুখস্ত। পরে ডাক্তার ওঁকে গান শেখাতে বারন ক’রে দেন, কিন্তু গান তো ওঁর প্রাণ। জ্যাঠামনির অনুরোধে ওঁর প্রিয় ছাত্র আশিস ভট্টাচার্য স্পেশাল ক্লাস নিতে শুরু করেন সল্ট লেকের বাড়িতে। এতেই জ্যাঠামনি আনন্দ পেতেন। শরীর ভেঙ্গে পড়ার কয়েকমাস আগে, চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ ‘মোহর’ তথ্যচিত্র তৈরির জন্য বড় জ্যাঠামণির একটি সাক্ষাৎকার নিতে আসেন। পর পর কয়েকদিনের কাজে মা গৌতমবাবু নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। গৌতমবাবু তাঁর তথ্যচিত্রে কৃ্তজ্ঞতা স্বীকারের তালিকায় কমলা দত্ত মজুমদারের নাম উল্লেখ করেছেন।

মা সহ আত্মীয় স্বজন, ছাত্র ছাত্রীদের সেবা যত্ন এবং চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ১৯৯২ সালের ২৪মে বড় জ্যাঠামণি পরলোকগমন করেন। বাড়ি থেকে জোড়াসাঁকো, রবীন্দ্রসদন হয়ে কেওড়াতলা পর্যন্ত শেষ যাত্রার পুরোটার তদারক করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সঙ্গীত জগতের অসংখ্য শিল্পী শিক্ষকরা সে যাত্রায় সামিল ছিলেন। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো সময়টা বড় জ্যাঠামণির পা ধরে বসে কেঁদেছেন। আর বলছিলেন, ‘আমি দ্বিতীয়বার পিতৃহারা হলাম।’

‘শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে’ – বড়জ্যাঠামণি বেঁচে আছেন তাঁর অগনিত ছাত্র-ছাত্রীদের কন্ঠে, আর তাঁর লেখা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপির মধ্যে। তিনি ছিলেন ছাত্র ধনে ধনী একজন প্রকৃ্ত শিক্ষক। তাঁর মতো একজন বিদগ্ধ শ্রদ্ধেয় মানুষকে সেবা করতে পেরে আমার মা নিজেকে ধন্য মনে করতেন। ২০০৭ তাঁর আদরের নাতনি পাপড়ির (অমৃতা) কাছে আমেরিকায় আমার মা প্রয়াত হন। কেষ্টপুর এবং সল্টলেকে বড়জ্যাঠামণির কাছে যাঁরাই আসতেন তাঁরা দেখেছেন তাঁদের প্রিয় শৈলজাদাকে ‘কমলাদি’ বা মাসীমা কীভাবে আগলে রেখেছিলেন সেবা যত্ন করে।